一九六四年,张、赵在台北结婚,其实是因为蒋夫人。因为蒋夫人说,情妇不可带入教堂,张学良就向于凤至要求离婚。于允之,张、赵才得完成进教堂的手续。所以我说,促成这段“伟大爱情”的是蒋介石,使它走入坟墓(结婚)的是蒋夫人。如果没有蒋把张关起来,张不知变成什么样子,可能大有作为,也可能荒唐以终,但多半又找别的女人去了。张也自承,若非关起来,赵四早离开他了。

一九六四年,张、赵在台北结婚,其实是因为蒋夫人。因为蒋夫人说,情妇不可带入教堂,张学良就向于凤至要求离婚。于允之,张、赵才得完成进教堂的手续。所以我说,促成这段“伟大爱情”的是蒋介石,使它走入坟墓(结婚)的是蒋夫人。如果没有蒋把张关起来,张不知变成什么样子,可能大有作为,也可能荒唐以终,但多半又找别的女人去了。张也自承,若非关起来,赵四早离开他了。 赵一荻去世了,享年八十八岁,我与她们夫妇有段机缘,我应该写下来。

赵一荻(赵四)常说:“不用说、不必说,上帝那有本帐。”我不同意她这句话。如果都不说,那何来历史,人类的经验如何累积?

何况,张学良有很多话要说,他也很愿说,赵四只是用上帝来封他的嘴而已。

所以,我还是要说。不过,我只能诚实的把我所见闻的写出来。希望它能与“上帝的那本帐”尽量相近。

现在人忙,又看多了call in节目,常要你一、二句就给个人下断语。我对赵四的评语是:“一位平凡的女人,有个不平凡的丈夫。那段不平凡,带给她骄傲,也带给她曲折。她要丈夫忘掉那不平凡,她也尽力使丈夫走入平凡。平凡,就代表安全。最后,她在基督教中找到了平凡。为上帝,她拋弃了人间万事,唯一没法拋弃的,是她那人间的英雄──她的丈夫。虽然那英雄早已泄了气(张语),她还是要完成『上帝的安排』,不要使她在上帝那等他时,路上出了什么差错。”

说“爱情传奇”

我就先从那段“传奇爱情”说起吧。其实它一点也不不平凡。坊间那几本从大陆流传过来的“张学良与赵四小姐”的书,我以前买了几本送给他们看,我想他们也没看,看了两人一定笑死。

张赵是一九二七年在天津认识的,男的二十七岁,女的只有十五岁,故早年张皆称赵为小妹。赵四名绮霞,又名“香生”,因她出生在香港。“一荻”是英文名字“Edith”的译音。

她的父亲赵庆华,浙江人,是北洋交通系的要角,曾任津浦铁路局局长。一九二七年,京津地区的权贵子弟常在“蔡公馆”跳舞,张、赵在舞会中认识。当时是奉军鼎盛的时代,张学良是风流成性,张、赵是否即相好,尚不可知。

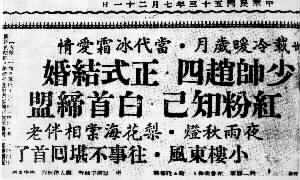

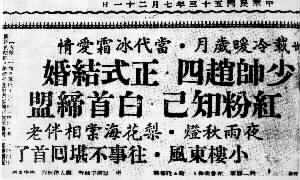

据张学良说。当时在座听到这话的还有孙运璇、梁肃戎、吴大猷、袁家骝、刘绍唐等人。那天张学良谈了很多事,谈兴极好。因为没赵四在身边,没人以“上帝有帐”来打断他,他说:“那一年(应为一九二九年),我有病,在沈阳养病,赵四就拎了个小包从天津来看我。本来她看完是要回去的。她那时已经家里介绍,有了婚配的对象,她对那人印象也很好。后来她异母的哥哥就到老太爷那告状,说妹妹私奔了。原来赵四的母亲是盛宣怀家的丫头,是姨太太,上面还有个太太,也是盛家的小姐,生了几个哥哥。哥哥就想借这事来打击赵四母亲这一房。老太爷一听,大怒,就登报脱离父女关系,逐出祠堂。这下可好,回不去了,只有跟了我啦。所以我说她哥哥是『弄拙成巧』了。唉,我说姻缘就这么一回事。”

陪侍?还是坐牢?

再谈“爱情”。这本来就非外人所能道。张学良自谓他年轻时非常荒唐、乱七八糟,说不上什么爱情。

我们常赞一个女人“坚贞”,这其实是男尊女卑的大男人主义的想法。很少人去问这个男人,值不值得一个女人对他“坚贞”。如果以一个凡人的标准,张学良当然不值得为他“坚贞”,但张学良不是个凡人,他是中国最有权势的人物之一。事变后他被管束,原有的私生活尽量照旧,因此第一件事就是赶快把四小姐接到溪口,以“稳定囚情”。不但如此,后来张的另一个女朋友也到溪口陪他一段时间,然后就是大姊与小妹轮流陪伴,最后是赵四一直留了下来。

这种“陪侍”,并非坐牢,张的生活仍优遇,对赵四来说,或许正是好事。是人间的凯撒要使她所爱的男人变成凡人,正合她所愿。我想,很多中国女人都会愿陪先生如此过下去。

比起那“宁折不弯”的杨虎城,张、赵的命运要好太多。杨的太太谢葆贞,明知先生被扣,又为蒋恨,凶多吉少,还是毅然携子赴难。他们的生活也比张艰苦。结果谢在幽禁中绝食而死。杨虎城识字不多,今天看他给谢的几封情书,字歪歪斜斜,但其蕴藏的情爱,不比那些大文豪的千言万语来得少。

长命

一九六四年,张、赵在台北结婚,其实是因为蒋夫人。因为蒋夫人说,情妇不可带入教堂,张学良就向于凤至要求离婚。于允之,张、赵才得完成进教堂的手续。所以我说,促成这段“伟大爱情”的是蒋介石,使它走入坟墓(结婚)的是蒋夫人。如果没有蒋把张关起来,张不知变成什么样子,可能大有作为,也可能荒唐以终,但多半又找别的女人去了。张也自承,若非关起来,赵四早离开他了。

一九六四年,张、赵在台北结婚,其实是因为蒋夫人。因为蒋夫人说,情妇不可带入教堂,张学良就向于凤至要求离婚。于允之,张、赵才得完成进教堂的手续。所以我说,促成这段“伟大爱情”的是蒋介石,使它走入坟墓(结婚)的是蒋夫人。如果没有蒋把张关起来,张不知变成什么样子,可能大有作为,也可能荒唐以终,但多半又找别的女人去了。张也自承,若非关起来,赵四早离开他了。

一位参加过张百岁寿宴的朋友说:“是主把他们绑在一起。”一语双关,一点不错。

权势金钱不一定能买到爱情,它往往会摧毁爱情。张、赵的爱情能留存下来,正因为权势没有了,上帝驻了进来。

他们的故事一点也不传奇,传奇的只是二个人都那么长命而已。

张学良的长命,我想与在山林中关了几十年大有关系。特务队长熊仲青气得骂说:“咳,像喂猪似的喂着。”张又可能是个如他自谓“一个不知愁的人”,而赵四在早年就因抽烟得肺癌,割掉了一片肺叶竟又活了二十多年,也是上帝保佑。

人间事忘得了?

综合这些上帝逾格的恩典,赵四对信基督是极为虔诚,言必称上帝,逢人就说教,张学良有时也不耐烦。有次我与王冀与他们夫妇在一品大厦下的“阿二靓汤”吃饭。张与王谈书画,兴致很高,但赵四老打断,张不悦,说:“我们在说人间事,你老扯上帝做啥?”使我们都很尴尬。

张学良曾说:“你别看我太太管我,说我,我若发起脾气来她可是不敢说什么的。我生气可是会用手枪打人的。”话虽然这么说,人老了,也没气了。张学良的晚年,赵四的影响很大,二个人关了五十年,相依为命那么久,也就成了一体了。张学良其实很怀念家乡,想回去一看,但赵四反对。有年初一我在王一方家,马英九夫妇也在,谈起东北事,张刚一起头,赵四就打断说:“我们基督徒四处为家,没什么家乡观念。我们对东北,对中国一点感情也没有。什么返乡,对我们一点意义也没有。”我听了深不以为然,张学良也说不下去了。出来后我对马英九说:“你别听赵四乱说,她这种观念很不对。”

有次梁肃戎去北投张家,赵四也不管梁的政治看法,一直在说李登辉多伟大,唯一理由就是李登辉是基督徒。梁实按捺不住,说:“夫人,神爱世人,讲博爱,也不能把爱都给他李某一家吧?”

灭记者的口

由于要“灭口”,赵四对我一直有戒心,她把我视为“记者”,不喜我与张接近。最初我安排历史学者吴天威在“七都里”吃饭,张讲了很多,我没纸,就记在茶杯垫上。赵四就提醒张说:“郭先生都记下来了啊!”当然张也不反对。我想赵四是在我身上又看到特务的影子。她去世的那一天,我正在看多年前在她家拍的正式访问《世纪行过》。当她在弥留中环顾家人及丈夫时,我正在看她精神抖擞的在那谈话的模样。隔着个几千公里,我们的缘份竟以这种方式来呈现,真令人感慨。看到她几次在关键时刻把话打断,或把话头给弄拧了,我就忍不住说“咳!”旧怨复萌,击桌而气。

她的细心与爱心

但我又不得不想到赵四一些好的地方。比如说访问最后一次我妻女到她们家,她很热情的接待她们。如果没有政治,没有我这个“鲁莽操切”的“记者”。她应是会与我太太处得很好的。她看到张为我子女题了“爱人如己”四个字,她还叫我太太拿回来,对他先生说:“你给郭先生小孩题上个名字。”她那种细心、爱心,我实在有点感动。许多人也说赵四比她先生好,张学良有时很冷酷绝情,反多是赵四在替他做好人。我们出于政治考虑,常不愿去批评皇帝,只去责怪皇妃内戚,其实赵四又有何错,她只是个全心全意爱丈夫的女人而已,她这方面的无悔付出,是很值得肯定的。

我相信,赵四归主的那剎那,绝不是我在“咳”的那一刻,而是张学良要逗我的小孩欢喜,去开壁炉上蒋夫人送的那盏马车灯。他做不到,叫赵四小姐踮上台阶去开。赵四做到了。马车灯亮,马鞭扬起。张学良说:“你看,马车要走啦!”小孩们都笑了。

我想,赵四就在那一刻,完成了上帝的安排,安然走进了她的天国。